LE DEVELOPPEMENT

DES IMPRIMANTES « NON-IMPACT »

A BULL BELFORT

Dès le début des années 70, alors que Bull annonce son imprimante rapide à impact sur bande porte-caractères PR71, l’idée d’utiliser des techniques sans impact commence à apparaître chez les concurrents. Les recherches sont motivées par le besoin d’améliorer la vitesse, la qualité d’impression, ou les deux à la fois. C’est ainsi qu’émerge une cohorte de technologies nouvelles, qui vont donner naissance à des produits commerciaux à la vie souvent éphémère : procédés électrolytique, thermique, jet d’encre, électrostatique, etc.

Progressivement, la technologie « laser » s’impose, du moins dans la gamme des imprimantes rapides. Bull ne reste pas inactif et cherche à rejoindre le mouvement afin de protéger son parc vieillissant d’imprimantes à impact. Dès 1973, une fonction de veille technologique est créée à la direction Product Planning de Belfort afin de suivre les mouvements de la concurrence et d’analyser en permanence les avantages et inconvénients respectifs des diverses technologies émergentes. En parallèle, des expérimentations sont démarrées au laboratoire des Etudes Avancées de la direction Etudes. Elles s’intensifieront à partir de 1976.

Recherches initiales :

La technologie électrophotographique, plus connue par la suite sous l’appellation d’impression « laser », reçoit assez naturellement les faveurs des sociétés ayant déjà une histoire en reprographie (Xerox, Ibm…). Bull, au contraire, préfère capitaliser sur son expérience d’informaticien en matière d’enregistrement magnétique. Les travaux s’orientent donc vers une approche magnétique, discipline qui lui est plus familière de par ses produits mémoires de masse (dérouleurs de bandes, disques). Cette technologie, bientôt rebaptisée magnétographie, avait déjà fait l’objet de tentatives de la part de la société américaine Data Interface.

La technologie magnétographique de Bull est présentée publiquement pour la première fois au congrès IEEE Intermag de 1980 à Boston, soit un an très exactement après une présentation faite par General Electric sur le même sujet au congrès précédent de 1979. La présentation Bull à Intermag se positionne d’emblée à l’opposé de celle de General Electric. Elle est l’aboutissement de cinq années de recherches technologiques, menées quasi exclusivement dans la division Unités Périphériques de Bull à Belfort.

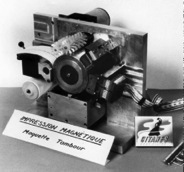

Depuis 1974, de nombreuses variantes avaient été testées à Belfort, sous forme de maquettes d’impression sur des bandes papier étroites ou larges, par l’intermédiaire de supports magnétique de type bande ou tambour. Ce n’est qu’à partir de 1979 que les résultats de recherche ont permis de passer à des prototypes en vraie grandeur. Ces derniers étaient connus des acteurs internes sous les noms de PEA (Prototype Etudes programme A) puis PIA (Prototype Industrialisé programme B). Le suffixe ‘A’ désignait une première densité de 120 points au pouce (ou dpi, pour dots per inch), le suffixe ‘B’ étant réservé à une future évolution à 240 dpi.

Mathilde était le nom de code attribué au programme de développement technologique en magnétographie. Il avait été choisi à la suite d’une consultation du personnel de la Division Etudes Avancées. La mode consistait, à l’époque, à utiliser des prénoms féminins comme noms de code (cf Julie, Cynthia…). Les deux premières lettres du prénom Mathilde rappelaient bien sûr la nature magnétique de la technologie. Par la suite ce nom a été adopté par les vendeurs, et étendu de façon informelle aux produits commerciaux, au point d’en devenir quasi public.

La technologie retenue par Bull repose sur une approche totalement opposée à celle de General Electric et de Data Interface. Le medium d’écriture magnétique de Bull est un tambour métallique, donc parfaitement rigide, contrairement à la bande magnétique souple choisie par ses concurrents. Les têtes d’enregistrement magnétique sont d’un type nouveau, caractérisé par un pôle d’écriture vertical et un autre pôle de retour de flux, quant à lui fortement allongé afin de ne pas perturber l’écriture. Ce choix délibéré de l’enregistrement perpendiculaire imposait l’utilisation d’un media muni d’une sous-couche à forte perméabilité magnétique (shunt magnétique) située sous la couche d’écriture proprement dite.

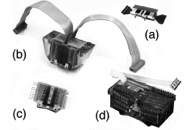

La barre de têtes d’écriture de Bull est construite de façon multi bloc. Chaque bloc, ou module, est multiplexé en interne par une matrice de diodes. Le module d’écriture de cette époque est un bloc surmoulé de 1,6 pouces de large, comprenant 192 têtes au pas de 120 dpi, multiplexées en 4 x 48.

Autre innovation technologique : l’encre en poudre, ou toner, est à forte coercivité magnétique ce qui permet de prémagnétiser les particules qui la composent. Ceci contraste avec les autres toners magnétiques, y compris ceux déjà utilisés en électrophotographie, qui sont systématiquement de faible coercivité.

En dépit de ses approches techniques complètement différentes, les spécifications initiales du produit Bull sont très voisines de celles de General Electric, soit 6000 lignes par minute (lpm) et 120 dpi de densité pour l’image matricielle des caractères.

Pourtant, avant de procéder à une annonce commerciale de produit, Bull préfère remettre sur le métier sa technologie de têtes pour atteindre au plus vite les 240 dpi du programme ‘B’. Le nouveau module de têtes est réduit à 1,4 pouce de large, mais contient maintenant 336 têtes à 240 dpi multiplexées par matrice de diodes 7 x 48.

Entre temps, l’usage s’étant imposé de chiffrer les performances en pages-par-minute (ppm), en lieu et place des traditionnelles lignes-par-minute des imprimantes à impact, la spécification de performance du produit est transformée de 6000 lpm à 90 ppm.

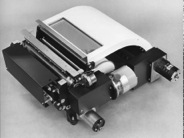

Même si des démonstrations privées l’ont précédée dès 1982 à l’occasion d’expositions telles que le NCC et le SICOB, la véritable annonce commerciale n’aura lieu qu’en mai 1983 au NCC à Anaheim, Californie, pour le marché OEM, et en septembre 1983 au SICOB à Paris pour le marché interne Bull. Bien que le produit soit d’abord baptisé MP60, vite converti en MP6000, le nom finalement retenu sera MP6090. Le système d’impression autonome constitué autour de cette imprimante par adjonction d’un minicalculateur, d’une console et de mémoire de masse, reçoit quant à lui la dénomination M9060. Cette succession et multiplicité de noms subtilement voisins a sans doute nuit à la lisibilité de l’offre initiale.

Les premières livraisons du produit MP6090 (90 ppm à 240 dpi sur 14” de largeur d’impression) n’interviennent qu’en 1984, et se développent surtout en 1985. La MP6050, variante de largeur réduite (8,4”), est annoncée mais ne trouve pas réellement sa place auprès de son aînée, la tendance aux grands formats d’impression s’étant imposée entre temps. Dans leur première phase de commercialisation, les produits Bull étaient proposés aux USA sous le nom de Cynthia Peripherals, du nom de la filiale commerciale que Bull Périphériques avait créé en Californie. Curieuse coïncidence : l’adresse de cette filiale n’était autre que Mathilda avenue, à Sunnyvale.

Produits Bull de seconde génération :

Dès 1986 un certains nombre d’évolutions technologiques majeures sont introduites : toner électriquement isolant en remplacement du toner conducteur d’origine ; précharge par effet corona facilitant le transfert des particules de toner du tambour au papier ; remplacement de la culasse métallique feuilletée du tambour d’origine par un tube d’aluminium recouvert d’une sous-couche magnétiquement perméable située sous la couche d’écriture.

Ces améliorations trouvent leur place dans le produit MP6060 (vitesse réduite à 60 ppm, la largeur étant maintenue à 14”) qui vient agrandir la gamme ; puis dans la MP6090.2 qui succède à la MP6090 d’origine en lui apportant les améliorations technologiques testées avec la MP6060. Une imprimante de feuilles séparées recto verso 50 ppm, la MP5050, rejoint l’offre en 1987.

La course à la vitesse :

En parallèle à l’introduction des produits commerciaux, l’effort de recherche et développement se poursuit, préparant ainsi l’apparition des produits de troisième génération à venir dans les années 1990. Des essais de toners colorés aboutissent au demi-succès d’un toner rouge foncé, mais sont abandonnés faute de pouvoir offrir une gamme complète de couleurs. Ce toner expérimental rouge permet néanmoins de tester un modèle de laboratoire à deux tambours, capable d’imprimer une image bicolore rouge et noire en une seule passe.

De 1984 à 1986, un programme de recherche baptisé THV (pour Très Haute Vitesse) permet d’explorer les possibilités d’accroissement de performance au delà des 90 ppm de la MP6090. Les résultats dépassent les espérances: des maquettes, étroites d’abord, puis en pleine largeur 8,5 pouces, permettent de multiplier la vitesse par un facteur 5 au moins. Le seul problème est que de telles vitesses sont considérées comme excessives en informatique. On se tourne donc vers l’imprimerie, où des besoins de personnalisation électronique commencent à se manifester, pour remplacer, entre autres, les roues numéroteuses mécaniques, rapides mais manquant de souplesse d’emploi. Pour s’adapter à la culture des imprimeurs, on spécifie désormais la performance en vitesse linéaire de bande papier, pieds-par-minute fpm) ou mètres-par-minute (m/min).

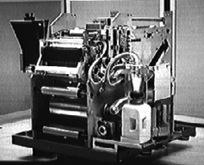

Initialement développée en coopération avec le constructeur de presses flexographiques suisse Ferd Ruesch AG en 1988 et 1989, la ligne VaryPress fait ainsi sa première apparition publique, sur le stand de cette dernière société, à l’exposition DRUPA de mai 1990 à Düsseldorf, la grand’ messe des imprimeurs. Véritable révolution, la tour d’impression magnétique VaryPress M420 atteint la vitesse de 300 fpm (92 m/min), soit plus de 400 ppm. Elle peut être connectée en ligne à des presses d’imprimerie typographiques ou flexographiques, voire si nécessaire à des presses offset au prix d’un ralentissement de ces dernières. Très vite, les modèles M420 sont poussés à 345 fpm (105 m/min). Pour des raisons de politiques internes divergentes, il est mis fin à la coopération avec Ferd Ruesch AG et Bull continue seul la commercialisation de la ligne VaryPress.

Les progrès sont tels que la MP6110, version 110 ppm de la MP6090, est lancée sur le marché informatique et se voit dotée de certaines des nouveautés technologiques testées sur la VaryPress.

En 1992 le Groupe Bull filialise sa division impression sous le nom de Nipson Printing Systems Apparaissent alors la Série 6100 déclinée en 3 modèles 70, 90 et 110 ppm (sur la base de la MP6110) et enfin à partir de 1995 la N7000, produit de troisième génération couvrant la plage de 200 à 400 ppm avec une largeur d’impression de 18,2”. La fixation par flash remplace la fixation radiante des origines et permet d’élargir la gamme des supports d’impression utilisables.

Entre temps la ligne VaryPress a continué son extension avec la version M450 (largeur d’impression maintenue à 14” mais passage papier augmenté à 20,5”), puis M700 (18” d’impression sur bande 20,5”) qui offre ainsi des débits de 700 ppm. Enfin, en 1997, la VaryPress M800 voit sa vitesse passer à 120 m/min.

Des dispositifs originaux, tels le SED (Single Engine Duplex), sont introduits à la fois sur les lignes N7000 et VaryPress. Il s’agit d’une impression continue, recto verso, sur une seule imprimante grâce à un second passage, après retournement, d’une bande papier de demi largeur, Quant aux systèmes dits TED (Twin Engine Duplex), composés de deux VaryPress M700 ou M800 en tandem, ils offrent des débits jusqu’à 1400 ou 1600 ppm.

Après un long développement, 1997 voit la sortie commerciale d’un nouveau module de têtes intégrées sur silicium à la densité de 480 dpi, développé en collaboration avec le Centre Suisse Csem à Neuchâtel pour les procédés de réalisation. Le concept d’écriture correspondant avait, au préalable, été présenté par Nipson au congrès IS&T (Imaging Science & Technology) de 1991.

Vers la fin de la dernière décennie du XXe siècle, soit en une quinzaine d’années de commercialisation active, plusieurs milliers d’imprimantes magnétiques sont sorties du site de Belfort, sous le label Bull puis Nipson. Actives sur cinq continents, elles consomment plusieurs centaines de tonnes de toner par an. Le volume d’affaire associé aux consommables, dont surtout le toner, devient vite une part prépondérante des revenus.

L’après Bull :

En 1999, Nipson est racheté à Bull par la société belge Xeikon qui voit en la magnétographie une technologie noir et blanc très rapide, parfaitement complémentaire de sa propre technologie électrophotographique, de haute qualité couleur mais plus limitée en vitesse. Le développement d’une technologie de têtes d’écriture 600 dpi est lancé. Malheureusement, du fait de difficultés financières, l’épisode Xeikon sera de courte durée.

En 2002, l’activité sans-impact de Belfort est reprise par un groupe financier israélien qui remet en vigueur le nom de Nipson et continue la commercialisation mondiale des produits.

OEM et VAR (Distributeurs à Valeur Ajoutée) :

Une histoire des imprimantes magnétiques de Bull ne serait pas complète sans mentionner les sociétés telles que Mohawk et Rocheford Thomson en Grande Bretagne, Memorex, Sima et EPB en Europe continentale, qui, du fait d’accords OEM ou de distribution, ont permis d’étendre la vente des imprimantes sans-impact de Bull à d’autres pays ou d’autres marchés.

En particulier, la société suisse Gmc a contribué à étendre les ventes hors du secteur strictement informatique, en proposant les produits d’origine Bull au monde de l’imprimerie sous les noms de PrintRobot pour la MP6090 et SpeedRobot pour les VaryPress M420/450.

L’historien trouvera aussi la trace aux USA d’un système baptisé Magnaprint, qui n’était autre qu’une MP6090 de Bull modifiée et commercialisée à quelques exemplaires par la société Advanced Graphic Systems, partenaire d’Atlantic Force, leader mondial des roues numéroteuses pour l’imprimerie traditionnelle de l’époque.

Plusieurs autres tentatives de coopération commerciale ou purement technologique, cette fois avec des sociétés majeures, leaders dans leur domaine, et concurrentes ou nom de Bull, ont également eu lieu. Elles n’ont pu être menées à terme pour des raisons diverses tenant le plus souvent aux contraintes de politique interne du groupe.

Jean-Jacques Eltgen, juin 2006

(texte adapté et complété à partir de la partie consacrée à Bull dans l’article : « Histoire de la Magnétographie et des Imprimantes Magnétiques » préparé par l’auteur en 1998 pour le 5e Colloque d’Histoire de l’Informatique à Toulouse. Cet article que l’on peut trouver pages 69-79 des actes du colloque, est beaucoup plus complet en ce qui concerne les technologies magnétographiques autres que celle de Bull).